Il brigantaggio in Romagna

La presenza di briganti e banditi nel territorio romagnolo è attestata da documenti storici almeno fin dal XVI sec..

La "messa al bando" (da cui il termine "banditi") era attribuita a "fuoriusciti" politici, nobili o cittadini estradati a seguito delle lotte fra fazioni municipali. Questi continuavano a contrastare l'accentramento del potere locale con azioni militari vere e proprie assoldando tutta una congrega di dubbie figure fra cui ladroni, grassatori, masnadieri ovvero soldati disoccupati, delinquenti comuni colpiti dal bando in contumacia per crimini commessi contro il patrimonio o contro la persona.

Il fenomeno è testimoniato da documenti conservati nell'archivio storico di Terra del Sole che conserva circa 1.000 "filze" di atti civili e criminali che dalla fine del 400 fino all'Unità d'Italia registrano il fenomeno del banditismo in questi territori.

Storia del fenomeno

Il caso più emblematico è quello di Alfonso Piccolomini, duca di Montemarciano che, alla fine del Cinquecento, mise in atto azioni di brigantaggio nei territori al confine fra la Romagna toscana e quella pontificia. La banda armata del Piccolomini era composta da malfattori toscani, romagnoli e marchigiani. Sia il Granducato di Toscano che lo Stato Pontificio gli diedero la caccia per un lungo periodo impiegando ingenti risorse di uomini e mezzi. Il 16/3/1591 venne impiccato.

Sottoposta allo Stato Pontificio, con parti del territorio controllate da altre entità confinanti (Granducato di Toscana, legazioni di Bologna e Ferrara, oltre a territori in carico alle odierne Marche) la Romagna vede scorrere un flusso incessante di merci di contrabbando che alimentano la piccola criminalità locale.

Il salto di qualità, da contrabbandiere a brigante, non è scontato, ma la rete di potenziali manutengoli legata al traffico illegale, favorita dalla povertà endemica del territorio, è un fattore che può contribuire al proliferare di bande di briganti, particolarmente attive nei periodi di crisi delle istituzioni in Romagna. Bande che possono sfruttare le zone ancora difficili da controllare, come paludi della Bassa Romagna e territori montani e di confine tra entità territoriali con diverse legislazioni, dove i briganti possono fuggire in caso di inseguimenti e rastrellamenti.

Ottocento

Nell'Ottocento i dati sui briganti sono molteplici e contribuiscono a ricostruire un quadro abbastanza preciso, a partire dall'età Napoleonica, fino alla definitiva estirpazione del fenomeno con l'Unità d'Italia. Alcuni dei briganti più famosi in Romagna a partire dalla fine del Settecento sono Sebastiano Bora detto “Puiena”. Attivo tra la Presidenza d'Urbino e la Legazione di Romagna e Tommaso Rinaldini da Montemaggiore (Urbino) detto Mason d'la Blona (Tommaso dell'Isabellona), che succede a “Puiena”, insistendo grosso modo sul suo territorio.

Numerosissimi anche i briganti attivi durante i primi momenti dell'invasione napoleonica.

La situazione si stabilizza nel 1802, ma dal 1805 il fenomeno ricompare. Spicca in questo periodo il brigante trentenne Michele Botti, detto "Falcone". attivo nelle zone intorno a Bagnacavallo. La sua carriera termina durante lo scontro a fuoco con le forze dell'ordine alle 9 del 14/5/1810 in Fondo Roncorosso a Bagnara.

Dopo la restaurazione il fenomeno, endemico, del brigantaggio prosegue in sordina. Spostandoci ai confini tra Marche e Romagna troviamo Antonio Cola, soprannominato “Fabrizj”. È il delinquente dalla carriera più lunga tra i briganti che hanno agito anche in territorio romagnolo. La sua zona di azione, tuttavia, va da Saludecio a S. Giovanni in Marignano, Gallo di Pesaro, Carpegna, Fano; per alcuni anni in Umbria, fino a Gubbio e addirittura a Todi.

Celeberrimo, qualche anno più tardi, Stefano Pelloni, detto “il “Passatore", che viene ucciso il 23/3/1851 [1].

Gli succede Angiolo Lama detto "Lisagna" e "Zappolone" la cui banda opera per due anni fra le Legazioni Pontificie e il Granducato di Toscana.

Il suo nome è legato alla strage del 5/5/1851 quando coi suoi compagni ammazza barbaramente cinque persone.

Prima Giuseppe Lombardi, colpevole di averli denunciati alla polizia granducale, con la moglie Maria e i due figli, Domenica e il piccolo Luigi, abitanti al Casetto, podere posto fra Tredozio e Modigliana. Poi il gruppo si sposta al vicino podere Masera uccidendo anche Domenico Bernabei, marito della figlia, perché non parli. Un massacro fatto per impaurire altri eventuali delatori.

Il 9/7/1853 Lisagna è freddato a tradimento insieme al suo compagno Antonio Ravaioli detto "Calabrese" da don Pietro Valgimigli detto "don Stiffelone", parroco di San Valentino presso Tredozio.

Al suo posto subentra Giuseppe Afflitti detto "Lazzarino" che prosegue l'attività brigantesca fino al 1857 quando, il 16 gennaio, è catturato all'Alpicella nell'Appennino tosco-romagnolo sopra Santa Sofia. Dopo averlo processato le autorità granducali lo consegnano a quelle pontificie; è fucilato all'alba dell'8/5/1857 a Bologna.

In quel periodo agiscono anche bande minori che sfruttano il clima di paura suscitato dai briganti più noti; fra queste merita ricordare la "banda delle canoniche" che opera per un breve periodo terrorizzando i parroci di campagna nella Romagna toscana.

Mentre l'ultimo brigante di un certo rilievo in Romagna sarà l'Ometto, dopo l'Unità: sarà ucciso a tradimento nel giugno 1873.

Per buona parte della prima metà dell'Ottocento il successo militare dei briganti era spesso dovuto anche alla parità offensiva tra le loro armi e quelle utilizzate dalla forza pubblica. In entrambi i casi, sostanzialmente, si trattava di armi con limitata gittata e scarso volume di fuoco; al limite anche un fucile da caccia poteva essere sufficiente ad opporre efficace contrasto. Il quadro muterà radicalmente negli anni sessanta dell'Ottocento quando i militari cominceranno ad essere dotati di armi a retrocarica perfezionate per l'uso bellico e risolutive in caso di conflitto a fuoco con bande di briganti.

Nota

[1] Si veda il breve riepilogo della sua "carriera" di brigante in Lombardi 2009:73-104. Cit. Vi troviamo anche l’inquadramento non idealizzato della sua figura, "un pazzo sanguinario, che spesso semina gratuita violenza, uccidendo con sadismo: l'unico brigante dell'intero Ottocento che giunge a sezionare le sue vittime".

8 yerel halk öneriyor

Russi

La presenza di briganti e banditi nel territorio romagnolo è attestata da documenti storici almeno fin dal XVI sec..

La "messa al bando" (da cui il termine "banditi") era attribuita a "fuoriusciti" politici, nobili o cittadini estradati a seguito delle lotte fra fazioni municipali. Questi continuavano a contrastare l'accentramento del potere locale con azioni militari vere e proprie assoldando tutta una congrega di dubbie figure fra cui ladroni, grassatori, masnadieri ovvero soldati disoccupati, delinquenti comuni colpiti dal bando in contumacia per crimini commessi contro il patrimonio o contro la persona.

Il fenomeno è testimoniato da documenti conservati nell'archivio storico di Terra del Sole che conserva circa 1.000 "filze" di atti civili e criminali che dalla fine del 400 fino all'Unità d'Italia registrano il fenomeno del banditismo in questi territori.

Storia del fenomeno

Il caso più emblematico è quello di Alfonso Piccolomini, duca di Montemarciano che, alla fine del Cinquecento, mise in atto azioni di brigantaggio nei territori al confine fra la Romagna toscana e quella pontificia. La banda armata del Piccolomini era composta da malfattori toscani, romagnoli e marchigiani. Sia il Granducato di Toscano che lo Stato Pontificio gli diedero la caccia per un lungo periodo impiegando ingenti risorse di uomini e mezzi. Il 16/3/1591 venne impiccato.

Sottoposta allo Stato Pontificio, con parti del territorio controllate da altre entità confinanti (Granducato di Toscana, legazioni di Bologna e Ferrara, oltre a territori in carico alle odierne Marche) la Romagna vede scorrere un flusso incessante di merci di contrabbando che alimentano la piccola criminalità locale.

Il salto di qualità, da contrabbandiere a brigante, non è scontato, ma la rete di potenziali manutengoli legata al traffico illegale, favorita dalla povertà endemica del territorio, è un fattore che può contribuire al proliferare di bande di briganti, particolarmente attive nei periodi di crisi delle istituzioni in Romagna. Bande che possono sfruttare le zone ancora difficili da controllare, come paludi della Bassa Romagna e territori montani e di confine tra entità territoriali con diverse legislazioni, dove i briganti possono fuggire in caso di inseguimenti e rastrellamenti.

Ottocento

Nell'Ottocento i dati sui briganti sono molteplici e contribuiscono a ricostruire un quadro abbastanza preciso, a partire dall'età Napoleonica, fino alla definitiva estirpazione del fenomeno con l'Unità d'Italia. Alcuni dei briganti più famosi in Romagna a partire dalla fine del Settecento sono Sebastiano Bora detto “Puiena”. Attivo tra la Presidenza d'Urbino e la Legazione di Romagna e Tommaso Rinaldini da Montemaggiore (Urbino) detto Mason d'la Blona (Tommaso dell'Isabellona), che succede a “Puiena”, insistendo grosso modo sul suo territorio.

Numerosissimi anche i briganti attivi durante i primi momenti dell'invasione napoleonica.

La situazione si stabilizza nel 1802, ma dal 1805 il fenomeno ricompare. Spicca in questo periodo il brigante trentenne Michele Botti, detto "Falcone". attivo nelle zone intorno a Bagnacavallo. La sua carriera termina durante lo scontro a fuoco con le forze dell'ordine alle 9 del 14/5/1810 in Fondo Roncorosso a Bagnara.

Dopo la restaurazione il fenomeno, endemico, del brigantaggio prosegue in sordina. Spostandoci ai confini tra Marche e Romagna troviamo Antonio Cola, soprannominato “Fabrizj”. È il delinquente dalla carriera più lunga tra i briganti che hanno agito anche in territorio romagnolo. La sua zona di azione, tuttavia, va da Saludecio a S. Giovanni in Marignano, Gallo di Pesaro, Carpegna, Fano; per alcuni anni in Umbria, fino a Gubbio e addirittura a Todi.

Celeberrimo, qualche anno più tardi, Stefano Pelloni, detto “il “Passatore", che viene ucciso il 23/3/1851 [1].

Gli succede Angiolo Lama detto "Lisagna" e "Zappolone" la cui banda opera per due anni fra le Legazioni Pontificie e il Granducato di Toscana.

Il suo nome è legato alla strage del 5/5/1851 quando coi suoi compagni ammazza barbaramente cinque persone.

Prima Giuseppe Lombardi, colpevole di averli denunciati alla polizia granducale, con la moglie Maria e i due figli, Domenica e il piccolo Luigi, abitanti al Casetto, podere posto fra Tredozio e Modigliana. Poi il gruppo si sposta al vicino podere Masera uccidendo anche Domenico Bernabei, marito della figlia, perché non parli. Un massacro fatto per impaurire altri eventuali delatori.

Il 9/7/1853 Lisagna è freddato a tradimento insieme al suo compagno Antonio Ravaioli detto "Calabrese" da don Pietro Valgimigli detto "don Stiffelone", parroco di San Valentino presso Tredozio.

Al suo posto subentra Giuseppe Afflitti detto "Lazzarino" che prosegue l'attività brigantesca fino al 1857 quando, il 16 gennaio, è catturato all'Alpicella nell'Appennino tosco-romagnolo sopra Santa Sofia. Dopo averlo processato le autorità granducali lo consegnano a quelle pontificie; è fucilato all'alba dell'8/5/1857 a Bologna.

In quel periodo agiscono anche bande minori che sfruttano il clima di paura suscitato dai briganti più noti; fra queste merita ricordare la "banda delle canoniche" che opera per un breve periodo terrorizzando i parroci di campagna nella Romagna toscana.

Mentre l'ultimo brigante di un certo rilievo in Romagna sarà l'Ometto, dopo l'Unità: sarà ucciso a tradimento nel giugno 1873.

Per buona parte della prima metà dell'Ottocento il successo militare dei briganti era spesso dovuto anche alla parità offensiva tra le loro armi e quelle utilizzate dalla forza pubblica. In entrambi i casi, sostanzialmente, si trattava di armi con limitata gittata e scarso volume di fuoco; al limite anche un fucile da caccia poteva essere sufficiente ad opporre efficace contrasto. Il quadro muterà radicalmente negli anni sessanta dell'Ottocento quando i militari cominceranno ad essere dotati di armi a retrocarica perfezionate per l'uso bellico e risolutive in caso di conflitto a fuoco con bande di briganti.

Nota

[1] Si veda il breve riepilogo della sua "carriera" di brigante in Lombardi 2009:73-104. Cit. Vi troviamo anche l’inquadramento non idealizzato della sua figura, "un pazzo sanguinario, che spesso semina gratuita violenza, uccidendo con sadismo: l'unico brigante dell'intero Ottocento che giunge a sezionare le sue vittime".

Alfonso Piccolomini (1558-1591)

Alfonso Piccolomini di Aragona e Castiglia, patrizio senese e conte palatino, imparentato con gli Orsini di Pitigliano, divenne signore di Montemarciano («vicario in temporalibus» per la Chiesa) a soli sedici anni, succedendo al defunto padre Giacomo. Si fece subito notare per il suo carattere bizzarro e sconsiderato e per i suoi modi violenti, trasformando la rocca di Montemarciano in un ricettacolo di banditi e le campagne intorno, specialmente nelle aree attraversata dal torrente Triponzio, in luoghi pericolosi e invivibili.

I suoi tutori e parenti, per mitigare gli eccessi del giovanissimo reggente, pensarono bene di farlo sposare ma in realtà neanche il matrimonio con la prescelta Ippolita Pico della Mirandola, celebrato a Pesaro nel 1578, riuscì a distogliere il Piccolomini dalle malefatte e dai soprusi che andava continuamente commettendo in vari territori d’Italia – dalle Marche all’Umbria alla Toscana ed in seguito anche a Venezia -, rendendosi sempre più inviso a papa Gregorio XIII.

Si racconta che Alfonso, per sfuggire alle milizie pontificie e ai suoi nemici, mettesse a punto una serie di stratagemmi atti a renderlo irriconoscibile, attraverso i quali riusciva ogni volta a salvarsi dalla cattura: tra questi, va sicuramente ricordato quella sorta di travestimento che lo vedeva portare una barba posticcia, di colore e lunghezza sempre variabili, oltre al cerone con cui soleva ricoprire il proprio volto, che gli conferiva un pallore a dir poco inquietante. È noto che in alcuni casi si serviva addirittura di un sosia, tale Giovanni Paolo di Brescia, per depistare qualsiasi nemico che fosse sulle sue tracce.

Ma la stagione di violenza e di feroce banditismo inaugurata a Montemarciano da Alfonso ben presto terminò: il 27 novembre del 1578 infatti il papa ordinò la distruzione di quel «castello bello, forte e molto ben ornato» – dotato di due «fortissimi torrioni», uno verso mare e l’altro, di epoca posteriore, verso la montagna – e il disboscamento delle selve di Montemarciano e Monte S. Vito, per neutralizzare una volta per tutte il Piccolomini e la banda di briganti al suo seguito (vennero catturati in totale ben 140 banditi). In quell’occasione, Montemarciano perse non solo uno dei suoi edifici simbolo, anzi, forse il principale monumento storico che aveva, ma anche l’antico archivio conservato dentro la fortezza, che fu dato alle fiamme e di cui non resta praticamente nessuna traccia.

Dopo tale atto di distruzione – la rocca venne demolita da duemila muratori e con l’ausilio di cariche esplosive – lo Stato ecclesiastico concedeva comunque ad Alfonso di rimanere, almeno formalmente, vicario di Montemarciano, come si legge in un documento del 1579, mentre lui ripiegò per qualche tempo a Mirandola, dove si sentiva più al sicuro. È significativo il fatto che, anche dopo la severa punizione e la sconfitta inflittagli dal pontefice, Alfonso non avesse la minima intenzione di redimersi e di migliorare la propria condotta: nel maggio del 1581 si consumò l’eccidio di Montalboddo (l’odierna Ostra) contro le truppe del colonnello Pierconte Gabuzi, suo nemico storico, e a danno di alcuni abitanti, che vennero barbaramente trucidati dalla banda guidata dal sanguinario Alfonso.

Seguirono anni di continue razzie e attacchi in vari territori d’Italia, sempre coadiuvato dal suo esercito di 150-200 uomini, in costante movimento per non farsi catturare. Le violenze perpetrate da Alfonso, il cui nemico principale rimaneva il papa, specie dopo la distruzione della rocca di Montemarciano, avvenivano peraltro con la complicità e spesso con l’appoggio delle popolazioni locali, che giustificavano le azioni del Piccolomini, ritenendole una legittima vendetta contro un ingiusto pontefice.

Dopo anni di turbolenti scorribande e spostamenti, anche fuori dall’Italia, Alfonso venne alfine catturato a Bracciano nel 1591 e impiccato poco dopo alla torre del Bargello, a Firenze. Fu sepolto nella chiesa fiorentina della Confraternita dei Neri a Borgo la Croce (fuori porta S. Francesco) ma la sua tomba andò perduta nel XVIII secolo, quando l’edificio sacro venne distrutto.

Montemarciano

Alfonso Piccolomini (1558-1591)

Alfonso Piccolomini di Aragona e Castiglia, patrizio senese e conte palatino, imparentato con gli Orsini di Pitigliano, divenne signore di Montemarciano («vicario in temporalibus» per la Chiesa) a soli sedici anni, succedendo al defunto padre Giacomo. Si fece subito notare per il suo carattere bizzarro e sconsiderato e per i suoi modi violenti, trasformando la rocca di Montemarciano in un ricettacolo di banditi e le campagne intorno, specialmente nelle aree attraversata dal torrente Triponzio, in luoghi pericolosi e invivibili.

I suoi tutori e parenti, per mitigare gli eccessi del giovanissimo reggente, pensarono bene di farlo sposare ma in realtà neanche il matrimonio con la prescelta Ippolita Pico della Mirandola, celebrato a Pesaro nel 1578, riuscì a distogliere il Piccolomini dalle malefatte e dai soprusi che andava continuamente commettendo in vari territori d’Italia – dalle Marche all’Umbria alla Toscana ed in seguito anche a Venezia -, rendendosi sempre più inviso a papa Gregorio XIII.

Si racconta che Alfonso, per sfuggire alle milizie pontificie e ai suoi nemici, mettesse a punto una serie di stratagemmi atti a renderlo irriconoscibile, attraverso i quali riusciva ogni volta a salvarsi dalla cattura: tra questi, va sicuramente ricordato quella sorta di travestimento che lo vedeva portare una barba posticcia, di colore e lunghezza sempre variabili, oltre al cerone con cui soleva ricoprire il proprio volto, che gli conferiva un pallore a dir poco inquietante. È noto che in alcuni casi si serviva addirittura di un sosia, tale Giovanni Paolo di Brescia, per depistare qualsiasi nemico che fosse sulle sue tracce.

Ma la stagione di violenza e di feroce banditismo inaugurata a Montemarciano da Alfonso ben presto terminò: il 27 novembre del 1578 infatti il papa ordinò la distruzione di quel «castello bello, forte e molto ben ornato» – dotato di due «fortissimi torrioni», uno verso mare e l’altro, di epoca posteriore, verso la montagna – e il disboscamento delle selve di Montemarciano e Monte S. Vito, per neutralizzare una volta per tutte il Piccolomini e la banda di briganti al suo seguito (vennero catturati in totale ben 140 banditi). In quell’occasione, Montemarciano perse non solo uno dei suoi edifici simbolo, anzi, forse il principale monumento storico che aveva, ma anche l’antico archivio conservato dentro la fortezza, che fu dato alle fiamme e di cui non resta praticamente nessuna traccia.

Dopo tale atto di distruzione – la rocca venne demolita da duemila muratori e con l’ausilio di cariche esplosive – lo Stato ecclesiastico concedeva comunque ad Alfonso di rimanere, almeno formalmente, vicario di Montemarciano, come si legge in un documento del 1579, mentre lui ripiegò per qualche tempo a Mirandola, dove si sentiva più al sicuro. È significativo il fatto che, anche dopo la severa punizione e la sconfitta inflittagli dal pontefice, Alfonso non avesse la minima intenzione di redimersi e di migliorare la propria condotta: nel maggio del 1581 si consumò l’eccidio di Montalboddo (l’odierna Ostra) contro le truppe del colonnello Pierconte Gabuzi, suo nemico storico, e a danno di alcuni abitanti, che vennero barbaramente trucidati dalla banda guidata dal sanguinario Alfonso.

Seguirono anni di continue razzie e attacchi in vari territori d’Italia, sempre coadiuvato dal suo esercito di 150-200 uomini, in costante movimento per non farsi catturare. Le violenze perpetrate da Alfonso, il cui nemico principale rimaneva il papa, specie dopo la distruzione della rocca di Montemarciano, avvenivano peraltro con la complicità e spesso con l’appoggio delle popolazioni locali, che giustificavano le azioni del Piccolomini, ritenendole una legittima vendetta contro un ingiusto pontefice.

Dopo anni di turbolenti scorribande e spostamenti, anche fuori dall’Italia, Alfonso venne alfine catturato a Bracciano nel 1591 e impiccato poco dopo alla torre del Bargello, a Firenze. Fu sepolto nella chiesa fiorentina della Confraternita dei Neri a Borgo la Croce (fuori porta S. Francesco) ma la sua tomba andò perduta nel XVIII secolo, quando l’edificio sacro venne distrutto.

SEBASTIANO BORA detto “PUIENA”

Durante il XVIII secolo, nell’area di San Marino, si ritrova Sebastiano Bora, detto “Puiena”, capo di una spietata banda di briganti, dedita spesso al contrabbando in un’area alquanto estesa, che andava dall’urbinate al cesenate.

La scelta di tali zone non è casuale, in quanto creava una sorta di cortocircuito fra le autorità della Presidenza d’Urbino e quelle della Legazione di Romagna, scarsamente coordinate nella repressione criminale. Inoltre la Repubblica di San Marino fungeva da riparo e luogo di magazzinaggio per le attività di contrabbando di Puiena. Tuttavia questo generò pressioni da parte delle autorità pontificie sulla Repubblica, che cercò di allontanare il brigante, preparandosi anche allo scontro. Puiena venne nel frattempo catturato dai pontifici, che lo giustiziarono a Ravenna.

Ciò non comportò, tuttavia, una pacificazione della zona. Infatti gli altri briganti riuscirono poi a ricompattare la banda sotto la guida di Sebastiano Zolini di Montetiffi.

227 yerel halk öneriyor

San Marino

SEBASTIANO BORA detto “PUIENA”

Durante il XVIII secolo, nell’area di San Marino, si ritrova Sebastiano Bora, detto “Puiena”, capo di una spietata banda di briganti, dedita spesso al contrabbando in un’area alquanto estesa, che andava dall’urbinate al cesenate.

La scelta di tali zone non è casuale, in quanto creava una sorta di cortocircuito fra le autorità della Presidenza d’Urbino e quelle della Legazione di Romagna, scarsamente coordinate nella repressione criminale. Inoltre la Repubblica di San Marino fungeva da riparo e luogo di magazzinaggio per le attività di contrabbando di Puiena. Tuttavia questo generò pressioni da parte delle autorità pontificie sulla Repubblica, che cercò di allontanare il brigante, preparandosi anche allo scontro. Puiena venne nel frattempo catturato dai pontifici, che lo giustiziarono a Ravenna.

Ciò non comportò, tuttavia, una pacificazione della zona. Infatti gli altri briganti riuscirono poi a ricompattare la banda sotto la guida di Sebastiano Zolini di Montetiffi.

13/10/1786 – Condanna a morte per Masòn dla Blona e i suoi briganti

“Musa, cantiam le memorande imprese

Di Rinaldin, dell’immortal Tremone,

ai quali Marte il cor d’ardire accese

di Rinaldo e d’Orlando al paragone.

E sempre invitti, e vincitor li rese

in ogni audace bellica tenzone,

onde la vil sbirraglia infame e sciocca

morde per rabbia ancor la lingua in bocca”

Sono i versi scritti da un frate, Mariano Minghetti, che Nevio Matteini ha riscoperto della Biblioteca Gambalunghiana di Rimini.

Narrano le imprese di Masòn dla Blona, che Leandro Castellani nel suo libro “La ballata di un brigante” ha voluto ribattezzare “il Robin Hood di Montemaggiore“.

Il 13/10/1786, a Ravenna, il Cardinal Legato Valenti-Gonzaga, condanna a morte Rinaldini Tommaso detto Masòn d’la Blona, Baldrati Giovanni da Castel Bolognese detto Tremone e Foschi Francesco da Cesenatico. Promulgatasi la sentenza e fatto venire da Mantova il carnefice, sono giustiziati per impiccagione il 21 di ottobre.

In ottemperanza alle disposizioni della sentenza, le teste di Masòn, di Tremone e del Franceschino, vengono trasportate a Cattolica, ai confini della legazione di Romagna. Sono esposte per ammonimento, «con ferrate e lapide», sul frontone della porta del paese, che da allora (sembra) assumerà il nome di “porta degli impiccati”.

E’ questa la fine di una delle bande di briganti fra le più famose dell’epoca, capace di imprese che saranno narrate per decenni.

Tommaso Rinaldini era originario di Montemaggiore al Metauro, fra Fano e Fossombrone.

Masòn doveva il suo soprannome alla madre, Isabella, detta Isabellona, quindi in dialetto Blona. Era figlio illegittimo di un falegname, Michel Angelo Rinaldini.

La prima traccia scritta delle sue gesta si hanno nel 1781 quando il Podestà di San Costanzo, quale giudice deputato di Pesaro, cita Masòn d’la Blona a rispondere «entro il termine di cinque giorni» per l’assassinio del tenente Trevisani, comandante una pattuglia di “birri” di campagna. Ma come si era giunti a quel delitto?

A quanto pare, Masòn, era come tanti, dedito al contrabbando di grano. Un’attività che il popolo non considerava affatto delittuosa. Al contrario, il contrabbandiere aiutava il contadino a spuntare guadagni più alti sfuggendo alle infinite dogane e gabelle, quelle sì odiatissime, che martoriavano il territorio e circondavano le città.

Ma un giorno del 1781, a Pesaro presso Porta Fano, un birro uccide un compagno di Masòn, che da quel momento matura un’avversione feroce contro ogni uomo dell’ordine.

Perfino negli atti della sua condanna a morte si legge che il movente delle azioni del bandito non è tanto la cupidigia, ma «la causa di delinquere rimane sempre più avvalorata dall’odio intestino nutrito da simili persone contro li birri». Dunque un ribelle prima ancora che un ladro e un assassino.

E un ribelle «bello, aitante nella persona, dalla parola facile e convincente – scrive sempre Matteini – le sue gesta sempre generose anche se talora violente … ma dappertutto trovò il sostegno della gente che ne pianse la morte».

Dopo l’omicidio del tenente Trevisani, i birri vanno a cercare Masòn a Montemaggiore; ma lui e suoi compari li fanno addirittura prigionieri e poi se ne vanno consegnando le chiavi della cella ai paesani. E siccome è tempo di Carnevale il tutto assume anche il sapore di una beffa. Già il popolo applaude.

Nella banda di Masòn sono in 15. Si specializzano nelle estorsioni: compaiono nella piazza di un mercato, come per esempio a Morciano, e consegnano ai più benestanti una lettera: basta questo a convincerli a versare l’ammontare del “pizzo” scritto su quel foglio. Ma i birri restano ne loro mirino, come quando mettono praticamente sotto assedio il bargellato di Urbino (oggi diremmo il commissariato) a furia di archibugiate.

Non sempre va bene. Un compagno di Masòn, tal Fabbri di Coriano, viene catturato a Verucchio e decapitato. La banda scappa a San Marino; ormai il Legato ha mobilitato anche l’esercito e la Repubblica viene circondata. Però Masòn arriva lo stesso a Montebello e la fa sua. Sono gli ultimi giorni del 1785.

La banda resta a lungo nel castello, dove si è impadronita perfino dell’artiglieria; Masòn fa venire lì pure la moglie e suoi figli. E quando arrivano 300 soldati a prenderlo, dopo l’ennesima battaglia, lui scappa ancora, come se volasse. Prima di nuovo a San Marino, quindi riappare a Carpegna.

Qui irrompe con altri tre nel palazzo del cardinale, vi si installa e ne sequestra i proprietari. Quando arrivano i militari pontifici, i banditi si rifugiano nel sottotetto sparando all’impazzata. Per stanarli si dà fuoco a paglia e fascine. Altre sparatorie, vani tentativi di fuga dalle canne fumarie, poi calandosi dal tetto con una corda. Inutile, è finita.

Masòn tratta la resa: chiede di riabbracciare la moglie; di restare almeno altri tre giorni in Carpegna per riacquistare le forze; di non essere dileggiato né deriso dai soldati papalini; di non subire l’onta delle manette e delle catene. Se non va bene, allora preferisce ammazzarsi subito.

“Se vuoi ch’io ceda, gli rispose allora

l’invitto eroe, questi saranno i patti

se tu li accetti, e se mi giuri ancora,

che non sian violati, e non disfatti,

io l’armi deporrò senza dimora

e porrò fine a sanguinosi fatti,

ma se ricusi quanto ti propongo

a fuggire, o a morire, io mi dispongo”

Il Tenente Piccoli promette sul suo onore. I tre banditi cedono le armi nelle mani del loro capo, che a sua volta le consegna al militare. Sono le sette di sera del 21/5/1786.

Dopo quattro giorni Masòn è trasferito a Rimini, ma in catene, il volto coperto da un fazzoletto. Tutti accorrono a vederlo. Su di un muro compare una scritta che inneggia a colui “a nessuno secondo per umanità, intelligenza, eccellenza su altri”. La mattina del 9 giugno lo portano a Ravenna. Alla partenza tutta Rimini fa ala al suo passaggio. Masòn sorride alla folla, che piange.

58 yerel halk öneriyor

Cattolica

13/10/1786 – Condanna a morte per Masòn dla Blona e i suoi briganti

“Musa, cantiam le memorande imprese

Di Rinaldin, dell’immortal Tremone,

ai quali Marte il cor d’ardire accese

di Rinaldo e d’Orlando al paragone.

E sempre invitti, e vincitor li rese

in ogni audace bellica tenzone,

onde la vil sbirraglia infame e sciocca

morde per rabbia ancor la lingua in bocca”

Sono i versi scritti da un frate, Mariano Minghetti, che Nevio Matteini ha riscoperto della Biblioteca Gambalunghiana di Rimini.

Narrano le imprese di Masòn dla Blona, che Leandro Castellani nel suo libro “La ballata di un brigante” ha voluto ribattezzare “il Robin Hood di Montemaggiore“.

Il 13/10/1786, a Ravenna, il Cardinal Legato Valenti-Gonzaga, condanna a morte Rinaldini Tommaso detto Masòn d’la Blona, Baldrati Giovanni da Castel Bolognese detto Tremone e Foschi Francesco da Cesenatico. Promulgatasi la sentenza e fatto venire da Mantova il carnefice, sono giustiziati per impiccagione il 21 di ottobre.

In ottemperanza alle disposizioni della sentenza, le teste di Masòn, di Tremone e del Franceschino, vengono trasportate a Cattolica, ai confini della legazione di Romagna. Sono esposte per ammonimento, «con ferrate e lapide», sul frontone della porta del paese, che da allora (sembra) assumerà il nome di “porta degli impiccati”.

E’ questa la fine di una delle bande di briganti fra le più famose dell’epoca, capace di imprese che saranno narrate per decenni.

Tommaso Rinaldini era originario di Montemaggiore al Metauro, fra Fano e Fossombrone.

Masòn doveva il suo soprannome alla madre, Isabella, detta Isabellona, quindi in dialetto Blona. Era figlio illegittimo di un falegname, Michel Angelo Rinaldini.

La prima traccia scritta delle sue gesta si hanno nel 1781 quando il Podestà di San Costanzo, quale giudice deputato di Pesaro, cita Masòn d’la Blona a rispondere «entro il termine di cinque giorni» per l’assassinio del tenente Trevisani, comandante una pattuglia di “birri” di campagna. Ma come si era giunti a quel delitto?

A quanto pare, Masòn, era come tanti, dedito al contrabbando di grano. Un’attività che il popolo non considerava affatto delittuosa. Al contrario, il contrabbandiere aiutava il contadino a spuntare guadagni più alti sfuggendo alle infinite dogane e gabelle, quelle sì odiatissime, che martoriavano il territorio e circondavano le città.

Ma un giorno del 1781, a Pesaro presso Porta Fano, un birro uccide un compagno di Masòn, che da quel momento matura un’avversione feroce contro ogni uomo dell’ordine.

Perfino negli atti della sua condanna a morte si legge che il movente delle azioni del bandito non è tanto la cupidigia, ma «la causa di delinquere rimane sempre più avvalorata dall’odio intestino nutrito da simili persone contro li birri». Dunque un ribelle prima ancora che un ladro e un assassino.

E un ribelle «bello, aitante nella persona, dalla parola facile e convincente – scrive sempre Matteini – le sue gesta sempre generose anche se talora violente … ma dappertutto trovò il sostegno della gente che ne pianse la morte».

Dopo l’omicidio del tenente Trevisani, i birri vanno a cercare Masòn a Montemaggiore; ma lui e suoi compari li fanno addirittura prigionieri e poi se ne vanno consegnando le chiavi della cella ai paesani. E siccome è tempo di Carnevale il tutto assume anche il sapore di una beffa. Già il popolo applaude.

Nella banda di Masòn sono in 15. Si specializzano nelle estorsioni: compaiono nella piazza di un mercato, come per esempio a Morciano, e consegnano ai più benestanti una lettera: basta questo a convincerli a versare l’ammontare del “pizzo” scritto su quel foglio. Ma i birri restano ne loro mirino, come quando mettono praticamente sotto assedio il bargellato di Urbino (oggi diremmo il commissariato) a furia di archibugiate.

Non sempre va bene. Un compagno di Masòn, tal Fabbri di Coriano, viene catturato a Verucchio e decapitato. La banda scappa a San Marino; ormai il Legato ha mobilitato anche l’esercito e la Repubblica viene circondata. Però Masòn arriva lo stesso a Montebello e la fa sua. Sono gli ultimi giorni del 1785.

La banda resta a lungo nel castello, dove si è impadronita perfino dell’artiglieria; Masòn fa venire lì pure la moglie e suoi figli. E quando arrivano 300 soldati a prenderlo, dopo l’ennesima battaglia, lui scappa ancora, come se volasse. Prima di nuovo a San Marino, quindi riappare a Carpegna.

Qui irrompe con altri tre nel palazzo del cardinale, vi si installa e ne sequestra i proprietari. Quando arrivano i militari pontifici, i banditi si rifugiano nel sottotetto sparando all’impazzata. Per stanarli si dà fuoco a paglia e fascine. Altre sparatorie, vani tentativi di fuga dalle canne fumarie, poi calandosi dal tetto con una corda. Inutile, è finita.

Masòn tratta la resa: chiede di riabbracciare la moglie; di restare almeno altri tre giorni in Carpegna per riacquistare le forze; di non essere dileggiato né deriso dai soldati papalini; di non subire l’onta delle manette e delle catene. Se non va bene, allora preferisce ammazzarsi subito.

“Se vuoi ch’io ceda, gli rispose allora

l’invitto eroe, questi saranno i patti

se tu li accetti, e se mi giuri ancora,

che non sian violati, e non disfatti,

io l’armi deporrò senza dimora

e porrò fine a sanguinosi fatti,

ma se ricusi quanto ti propongo

a fuggire, o a morire, io mi dispongo”

Il Tenente Piccoli promette sul suo onore. I tre banditi cedono le armi nelle mani del loro capo, che a sua volta le consegna al militare. Sono le sette di sera del 21/5/1786.

Dopo quattro giorni Masòn è trasferito a Rimini, ma in catene, il volto coperto da un fazzoletto. Tutti accorrono a vederlo. Su di un muro compare una scritta che inneggia a colui “a nessuno secondo per umanità, intelligenza, eccellenza su altri”. La mattina del 9 giugno lo portano a Ravenna. Alla partenza tutta Rimini fa ala al suo passaggio. Masòn sorride alla folla, che piange.

15 Luglio 1861: Il brigante Gaetano Prosperi "lo Spirito"

Nel marzo 1860, in seguito ai plebisciti popolari, il re Vittorio Emanuele II decretò l’entrata nel Regno d’Italia delle province dell’Emilia, delle Romagne e della Toscana. Fu così cancellato l’antico confine presso Monghidoro e poté cominciare il libero scambio di merci tra i due versanti dell’Appennino. Di questa nuova situazione erano scontenti, ovviamente, sia i contrabbandieri sia i commercianti locali.

15/7/1861: Il brigante Prosperi "lo Spirito"

Un’altra fonte di malumore fu, a partire dal 30/6/1860, l’imposizione della leva obbligatoria di 5 anni per i giovani che avessero compiuto 21 anni. Molti rifiutarono di arruolarsi e si diedero al brigantaggio.

La rivolta contro il Regno d’Italia non si fece attendere. La notte dell’8 agosto, una banda guidata da un mugnaio di Lognola, Gaetano Prosperi, detto “lo Spirito” e da un giovane studente di legge, Assuero Ruggeri, passò casa per casa, nelle borgate intorno a Monghidoro, per incitare i giovani a seguirli. Verso le 5 di mattina, una cinquantina di uomini assalirono il palazzo della Guardia Nazionale di Monghidoro, tolsero lo stemma dei Savoia dalla facciata del palazzo e lo sostituirono con quello dello Stato Pontificio. Alla reazione armata dei militi, i ribelli fuggirono si dispersero nelle campagne.

Nei giorni seguenti la Guardia Nazionale avviò la caccia ai rivoltosi. Molti furono catturati ma Ruggeri, lo Spirito e alcuni compagni erano fuggiti a Urbino e si erano arruolati nel cosiddetto “Esercito della Fede” aggregato alle truppe francesi in difesa dei territori pontifici. In settembre, in seguito alle sconfitte dei “papisti”, lo Spirito tornò a Monghidoro. La notizia fece il giro della montagna e la Guardia Nazionale riprese a braccarlo, ma il bandito era protetto da una fitta rete di amicizie tra i parroci e i contadini.

Il 15/7/1861, un brigadiere dei carabinieri Giacomo Sondaz incrociò casualmente lo Spirito su una strada di campagna. Ci fu uno scontro a fuoco e il brigadiere, gravemente ferito, morì dissanguato. Fu quindi spiccato un nuovo mandato di cattura per omicidio volontario.

Dopo una breve fuga a Roma, lo Spirito tornò a Monghidoro nell’aprile del 1862. I mesi passarono senza che le forze dell’ordine riuscissero a catturare il fuggiasco finché il 14 ottobre accadde un incidente. Mentre lo Spirito caricava il proprio fucile, la canna scoppiò sfracellandogli la mano sinistra. Alcuni giorni dopo fu arrestato in una casa nei pressi di San Benedetto Val di Sambro e portato in carcere a Bologna.

Il 26/5/1863 cominciò il processo e tre giorni dopo fu emessa la sentenza di condanna a morte. Alle 6,30 del 15/12/1863, Gaetano Prosperi, all’età di 32 anni, fu ghigliottinato. Finiva così l’epopea del più famoso brigante della montagna bolognese, ma per molto tempo ancora i contadini si tramandarono le gesta del mugnaio di Logno.

7 yerel halk öneriyor

Monghidoro

15 Luglio 1861: Il brigante Gaetano Prosperi "lo Spirito"

Nel marzo 1860, in seguito ai plebisciti popolari, il re Vittorio Emanuele II decretò l’entrata nel Regno d’Italia delle province dell’Emilia, delle Romagne e della Toscana. Fu così cancellato l’antico confine presso Monghidoro e poté cominciare il libero scambio di merci tra i due versanti dell’Appennino. Di questa nuova situazione erano scontenti, ovviamente, sia i contrabbandieri sia i commercianti locali.

15/7/1861: Il brigante Prosperi "lo Spirito"

Un’altra fonte di malumore fu, a partire dal 30/6/1860, l’imposizione della leva obbligatoria di 5 anni per i giovani che avessero compiuto 21 anni. Molti rifiutarono di arruolarsi e si diedero al brigantaggio.

La rivolta contro il Regno d’Italia non si fece attendere. La notte dell’8 agosto, una banda guidata da un mugnaio di Lognola, Gaetano Prosperi, detto “lo Spirito” e da un giovane studente di legge, Assuero Ruggeri, passò casa per casa, nelle borgate intorno a Monghidoro, per incitare i giovani a seguirli. Verso le 5 di mattina, una cinquantina di uomini assalirono il palazzo della Guardia Nazionale di Monghidoro, tolsero lo stemma dei Savoia dalla facciata del palazzo e lo sostituirono con quello dello Stato Pontificio. Alla reazione armata dei militi, i ribelli fuggirono si dispersero nelle campagne.

Nei giorni seguenti la Guardia Nazionale avviò la caccia ai rivoltosi. Molti furono catturati ma Ruggeri, lo Spirito e alcuni compagni erano fuggiti a Urbino e si erano arruolati nel cosiddetto “Esercito della Fede” aggregato alle truppe francesi in difesa dei territori pontifici. In settembre, in seguito alle sconfitte dei “papisti”, lo Spirito tornò a Monghidoro. La notizia fece il giro della montagna e la Guardia Nazionale riprese a braccarlo, ma il bandito era protetto da una fitta rete di amicizie tra i parroci e i contadini.

Il 15/7/1861, un brigadiere dei carabinieri Giacomo Sondaz incrociò casualmente lo Spirito su una strada di campagna. Ci fu uno scontro a fuoco e il brigadiere, gravemente ferito, morì dissanguato. Fu quindi spiccato un nuovo mandato di cattura per omicidio volontario.

Dopo una breve fuga a Roma, lo Spirito tornò a Monghidoro nell’aprile del 1862. I mesi passarono senza che le forze dell’ordine riuscissero a catturare il fuggiasco finché il 14 ottobre accadde un incidente. Mentre lo Spirito caricava il proprio fucile, la canna scoppiò sfracellandogli la mano sinistra. Alcuni giorni dopo fu arrestato in una casa nei pressi di San Benedetto Val di Sambro e portato in carcere a Bologna.

Il 26/5/1863 cominciò il processo e tre giorni dopo fu emessa la sentenza di condanna a morte. Alle 6,30 del 15/12/1863, Gaetano Prosperi, all’età di 32 anni, fu ghigliottinato. Finiva così l’epopea del più famoso brigante della montagna bolognese, ma per molto tempo ancora i contadini si tramandarono le gesta del mugnaio di Logno.

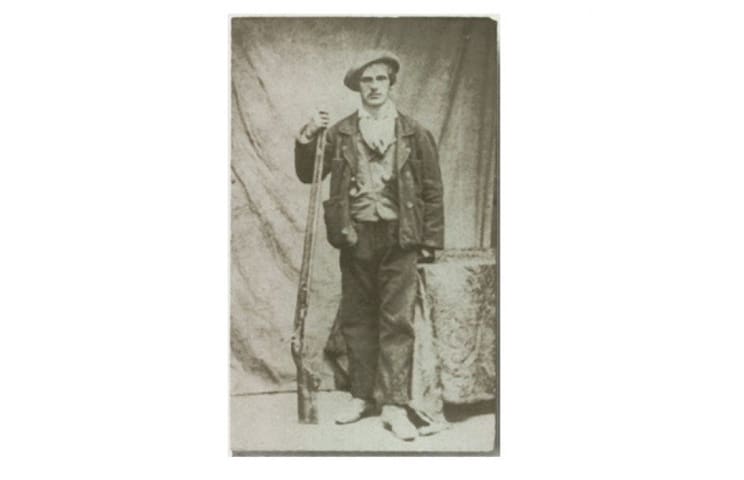

Prospero Baschieri (Pruspòn), il brigante gigante

Prospero Baschieri, detto Pruspòn, un personaggio che ha letteralmente infuocato le campagne di gran parte del bolognese tra il 1809 ed il 1810, diventando una vera e propria leggenda.

Prospero nacque nel 1781 a Maddalena di Cazzano, località di Budrio, da una famiglia di contadini. Era il quinto di otto fratelli ed in una famiglia così numerosa non mancavano di certo i sacrifici dovuti a miseria e stenti.

Le cronache raccontano che era un gigante alto più di due metri, con spalle grosse, capelli lunghi e bruni, volto incavato e "bislungo" e occhi grigi.

Visse in un periodo in cui le province settentrionali dello Stato Pontificio erano state invase dalle truppe di Napoleone Bonaparte entrando a far parte della Repubblica Cisalpina. Un po' ovunque cominciarono moti di resistenza popolare che durarono dal 1796 al 1814 e che in Italia vennero chiamati "insorgenza" (in dialetto bolognese, gli aderenti erano chiamati "insurzènt"), un fenomeno volutamente dimenticato e così scarsamente menzionato nei libri di storia che gli insorgenti vengono oggi ricordati solo come briganti e le loro gesta descritte alla stregua di delinquenza comune.

Prospero Baschieri

Nel 1804, Prospero aveva rifiutato di aderire alla leva napoleonica e divenne il capo di un gruppo di insorgenti. Viveva con la famiglia a Longara, vicino al Passo del Trebbo, ed utilizzava la zona golenale del fiume con i suoi acquitrini, ricche di canneti e di arbusti, per nascondersi, spostarsi da un lato all'altro e sfuggire alla caccia dei gendarmi e delle truppe francesi che non conoscevano bene quelle zone.

Era abile strategicamente, ma soprattutto era amato e benvoluto dalla popolazione che lo reputava un rivoluzionario benefattore e quindi lo aiutava a trovare nuovi nascondigli.

Tra il 1809 ed il 1810 mise in opera una serie di azioni sovversive per liberare il popolo dall'oppressione francese, anche se non tutte andarono a buon fine. Col tempo, la banda divenne composta da oltre duecento uomini che misero a soqquadro tutto il territorio compreso fra Medicina e Sant'Agata Bolognese.

Invase Budrio e Minerbio, non con l'intento di prenderne il controllo, ma con la speranza di alimentare focolai di ribellione e di trovare un sempre maggior numero di aderenti alla sua causa.

Assaltò la sede del Comune di Trebbo di Reno incendiando i registri ed altri documenti di contabilità e sottraendo 100 zecchini dalla cassa del Sindaco Martinelli.

Tentò anche di liberare Bologna cercando di aprire una breccia a Porta Galliera, ma poco armato e senza il consenso popolare fallì nel suo intento e fu costretto alla ritirata dall'artiglieria napoleonica e dalla Guardia Nazionale.

Occupò San Giovanni in Persiceto, lasciando andare libero un folto drappello di francesi che si erano arresi. Condusse un assalto alla caserma di Altedo, dandola alla fiamme ed ancora una volta costringendo il presidio francese a darsi alla fuga.

Sembra che lo schema dei suoi assalti fosse sempre lo stesso: in molti paesi della bassa costringeva i funzionari alla resa inducendoli a rifugiarsi entro le mura di Bologna, per poi dividere i proventi delle sue imprese nei paesi che liberava con la popolazione affamata.

Evidentemente, però, non tutti gli erano così fedeli. Nel marzo 1810, un drappello di francesi e di guardie nazionali apprese dalle imprudenti parole di una donna che Baschieri e i suoi si trovavano ospiti in una delle cascine di proprietà della famiglia Rubbini in località "Podere Malcampo", vicino a Budrio e circondò la casa.

Dopo un conflitto a fuoco che non risparmiò morti da ambo le parti, Prospero venne ferito mortalmente. La storia racconta che raccolse un pugno di terra e poi, per non finire nelle mani dei francesi, si lasciò cadere in un canale dove morì dissanguato.

I suoi nemici ne raccolsero il cadavere e come gesto simbolico verso la popolazione che lo aveva appoggiato, lo decapitarono ed esposero la sua testa conficcata in cima ad un palo sia a Budrio che a Bologna.

Col tempo, anche nei luoghi in cui le sue gesta erano diventate leggendarie, si diffuse una canzone di chiara marca propagandistica, commissionata dal regime, che venne applaudita in piazza proprio da coloro che gli erano stati più vicini:

"Traversando per il campo per voler cogli altri andare, mi mancarono le forze, non potei più camminare. E così steso per terra, senza aiuto e alcun conforto, dei nemici fui la preda e restai per sempre morto. Indi a Budrio con gran pompa fui portato con gran festa e dal popol nella piazza beffeggiata fu mia testa..."

I documenti riguardanti la Guardia Nazionale di Budrio conservati nella Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna lo descrivono come "un uomo irrispettoso delle leggi la cui ferocia non gli faceva risparmiare i feriti, che egli barbaramente finiva di trucidare con le stesse armi loro catturate". E poi ancora aggiungono che "grande fu in tutto il territorio bolognese il tripudio per la fine dei tre capi più funesti del brigantaggio".

La fine di Propero Baschieri è molto triste, ma lo è ancora di più il modo col quale la memoria degli eventi di cui è stato protagonista e dei motivi storici e civili che li scatenarono, è stata manipolata e trasformata.

Gli insorgenti, a partire dal 1809 si autodefinirono "patrioti" costretti a lottare con ogni mezzo contro l'invasore. Le memorie ufficiali li descrissero come dei barbari. Il popolo, volente o nolente, una volta uccisi i leader rivoluzionari, dovette accettare la versione storica e l'ideologia dei vincitori.

Forse un giorno il vento dell'insorgenza tornerà a soffiare e Prospero e tutti gli insorgenti avranno il posto che gli spetta sui libri di storia, nella memoria e nella coscienza popolare. Forse quello sarà il giorno in cui si potrà riconoscere nei moti insurrezionali del 1809 l'inizio del rapido crollo del regime napoleonico in Italia e soprattutto il primo movimento veramente popolare del Risorgimento italiano.

232 yerel halk öneriyor

Bologna

Prospero Baschieri (Pruspòn), il brigante gigante

Prospero Baschieri, detto Pruspòn, un personaggio che ha letteralmente infuocato le campagne di gran parte del bolognese tra il 1809 ed il 1810, diventando una vera e propria leggenda.

Prospero nacque nel 1781 a Maddalena di Cazzano, località di Budrio, da una famiglia di contadini. Era il quinto di otto fratelli ed in una famiglia così numerosa non mancavano di certo i sacrifici dovuti a miseria e stenti.

Le cronache raccontano che era un gigante alto più di due metri, con spalle grosse, capelli lunghi e bruni, volto incavato e "bislungo" e occhi grigi.

Visse in un periodo in cui le province settentrionali dello Stato Pontificio erano state invase dalle truppe di Napoleone Bonaparte entrando a far parte della Repubblica Cisalpina. Un po' ovunque cominciarono moti di resistenza popolare che durarono dal 1796 al 1814 e che in Italia vennero chiamati "insorgenza" (in dialetto bolognese, gli aderenti erano chiamati "insurzènt"), un fenomeno volutamente dimenticato e così scarsamente menzionato nei libri di storia che gli insorgenti vengono oggi ricordati solo come briganti e le loro gesta descritte alla stregua di delinquenza comune.

Prospero Baschieri

Nel 1804, Prospero aveva rifiutato di aderire alla leva napoleonica e divenne il capo di un gruppo di insorgenti. Viveva con la famiglia a Longara, vicino al Passo del Trebbo, ed utilizzava la zona golenale del fiume con i suoi acquitrini, ricche di canneti e di arbusti, per nascondersi, spostarsi da un lato all'altro e sfuggire alla caccia dei gendarmi e delle truppe francesi che non conoscevano bene quelle zone.

Era abile strategicamente, ma soprattutto era amato e benvoluto dalla popolazione che lo reputava un rivoluzionario benefattore e quindi lo aiutava a trovare nuovi nascondigli.

Tra il 1809 ed il 1810 mise in opera una serie di azioni sovversive per liberare il popolo dall'oppressione francese, anche se non tutte andarono a buon fine. Col tempo, la banda divenne composta da oltre duecento uomini che misero a soqquadro tutto il territorio compreso fra Medicina e Sant'Agata Bolognese.

Invase Budrio e Minerbio, non con l'intento di prenderne il controllo, ma con la speranza di alimentare focolai di ribellione e di trovare un sempre maggior numero di aderenti alla sua causa.

Assaltò la sede del Comune di Trebbo di Reno incendiando i registri ed altri documenti di contabilità e sottraendo 100 zecchini dalla cassa del Sindaco Martinelli.

Tentò anche di liberare Bologna cercando di aprire una breccia a Porta Galliera, ma poco armato e senza il consenso popolare fallì nel suo intento e fu costretto alla ritirata dall'artiglieria napoleonica e dalla Guardia Nazionale.

Occupò San Giovanni in Persiceto, lasciando andare libero un folto drappello di francesi che si erano arresi. Condusse un assalto alla caserma di Altedo, dandola alla fiamme ed ancora una volta costringendo il presidio francese a darsi alla fuga.

Sembra che lo schema dei suoi assalti fosse sempre lo stesso: in molti paesi della bassa costringeva i funzionari alla resa inducendoli a rifugiarsi entro le mura di Bologna, per poi dividere i proventi delle sue imprese nei paesi che liberava con la popolazione affamata.

Evidentemente, però, non tutti gli erano così fedeli. Nel marzo 1810, un drappello di francesi e di guardie nazionali apprese dalle imprudenti parole di una donna che Baschieri e i suoi si trovavano ospiti in una delle cascine di proprietà della famiglia Rubbini in località "Podere Malcampo", vicino a Budrio e circondò la casa.

Dopo un conflitto a fuoco che non risparmiò morti da ambo le parti, Prospero venne ferito mortalmente. La storia racconta che raccolse un pugno di terra e poi, per non finire nelle mani dei francesi, si lasciò cadere in un canale dove morì dissanguato.

I suoi nemici ne raccolsero il cadavere e come gesto simbolico verso la popolazione che lo aveva appoggiato, lo decapitarono ed esposero la sua testa conficcata in cima ad un palo sia a Budrio che a Bologna.

Col tempo, anche nei luoghi in cui le sue gesta erano diventate leggendarie, si diffuse una canzone di chiara marca propagandistica, commissionata dal regime, che venne applaudita in piazza proprio da coloro che gli erano stati più vicini:

"Traversando per il campo per voler cogli altri andare, mi mancarono le forze, non potei più camminare. E così steso per terra, senza aiuto e alcun conforto, dei nemici fui la preda e restai per sempre morto. Indi a Budrio con gran pompa fui portato con gran festa e dal popol nella piazza beffeggiata fu mia testa..."

I documenti riguardanti la Guardia Nazionale di Budrio conservati nella Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna lo descrivono come "un uomo irrispettoso delle leggi la cui ferocia non gli faceva risparmiare i feriti, che egli barbaramente finiva di trucidare con le stesse armi loro catturate". E poi ancora aggiungono che "grande fu in tutto il territorio bolognese il tripudio per la fine dei tre capi più funesti del brigantaggio".

La fine di Propero Baschieri è molto triste, ma lo è ancora di più il modo col quale la memoria degli eventi di cui è stato protagonista e dei motivi storici e civili che li scatenarono, è stata manipolata e trasformata.

Gli insorgenti, a partire dal 1809 si autodefinirono "patrioti" costretti a lottare con ogni mezzo contro l'invasore. Le memorie ufficiali li descrissero come dei barbari. Il popolo, volente o nolente, una volta uccisi i leader rivoluzionari, dovette accettare la versione storica e l'ideologia dei vincitori.

Forse un giorno il vento dell'insorgenza tornerà a soffiare e Prospero e tutti gli insorgenti avranno il posto che gli spetta sui libri di storia, nella memoria e nella coscienza popolare. Forse quello sarà il giorno in cui si potrà riconoscere nei moti insurrezionali del 1809 l'inizio del rapido crollo del regime napoleonico in Italia e soprattutto il primo movimento veramente popolare del Risorgimento italiano.

LA BANDA GROSSI

Con decreto ufficiale del 30/11/1860, le Marche entrarono a far parte del Regno d’Italia, con conseguente estensione a tutto il territorio della legge piemontese.

Tra le nuove leggi, quelle legate al nuovo sistema fiscale e alla leva militare obbligatoria, furono quelle che colpirono di più i cittadini; infatti la leva obbligatoria (cinque anni e sette per la cavalleria) sottraendo forze giovanili all’agricoltura, aumentava le condizioni di povertà delle famiglie contadine.

La renitenza alla leva interessò gran parte dei giovani, ed ebbe anche il sostegno del clero locale antiliberale, che in mancanza di ancora di un anagrafe ufficiale era l’unico depositario dei libri di battesimo che nascondeva o falsificava i dati. Il processo di piemontizzazione fu una della cause che alimentarono il banditismo locale, anche se esso esisteva già prima del fenomeno unitario.

Il periodo risorgimentale, però aveva suscitato aspettative civili e di riscatto per un’intera elite di cittadini, riacutizzando così fenomeni di ribellione, delinquenza e vendetta.

Il nostro territorio, di Pesaro e Urbino, fu interessato prima dalla Banda Grossi e poi dal bandito Cola (detto Fabrizi).

Questi fu ucciso a tradimento dal suo fedele compagno Pio Nazzareno Guerrini (detto Nicola di Osimo) e venne sepolto nel 1856 a Piano della Valle nei pressi di Gallo.

Il Fabrizi, che non costituì mai una vera e propria banda, operò per oltre un ventennio nelle zone del Montefeltro con azioni banditesche legate sia al contrabbando di polvere sulfurea tra il Montefeltro e San Marino, sia all’assalto di mercanti e viandanti lungo la strada Flaminia e la strada Urbinate. Luoghi centrali della banda erano: Torre (oggi Torre San Marco), Isola di Fano e Gallo.

La Banda Grossi assunse grande rilievo a cavallo dell’Unità di Italia mobilitando numerosi soldati nella zona di Gallo. Il capobanda (Terenzio Grossi), nato il 25/9/1832 a Case Nuove di Urbania, nel 1850 risultava residente a Gallo praticante il mestiere di bracciante. Il verbale di un processo del 1854 lo descrive in questo modo: “un giovine di alta statura, corporatura snella della età apparente di 22 anni circa, con capelli neri, ciglia, occhi e poca barba unita simili, naso regolare, bocca media, carnagione olivastra, e vajolato in viso, con capello di lana negro, vestito nel rimanente con panni della fornitura carceraria”.

Iniziò le sue attività di bandito con una serie di furti campestri, abigeati, rapine, evasioni dai carceri di Sant’angelo in Vado e San Leo, lasciando numerose tracce nei fascicoli processuali.

A differenza del banditismo del Cola, che agì spesso da solo, quello del Grossi può essere inserito sotto la categoria del banditismo sociale: il Grossi agiva appoggiandosi alla collaborazione dei contadini contro l’autorità costituita, combattendo le truppe del papato, sparando contro gli stemmi sabaudi, occupando paesi e contrastando carabinieri.

“La sera dell’8/1/1861 un gruppetto di finanzieri e di guardie di pubblica sicurezza stazionava nel paese di Gallo, luogo di residenza di Terenzio Grossi. I finanzieri s’erano separati dalle guardie e bevevano in un’osteria, senza le armi a portata di mano. Quando all’improvviso quel Grossi che forse non cercavano, ma al quale avrebbero voluto con la loro presenza impedire di razziare nella zona, irruppe armato in compagnia del fratello Marco nel locale.

Uno che tentò di reagire lo ferirono, gli altri vennero minacciati e consigliati di andarsene dal paese dove i Grossi vivevano, a dir loro, da galantuomini. La cosa finì in una bevuta generale, senza spari né sangue. In quei tempi l’uso di bere assieme garantiva, fra estranei, la bontà delle reciproche intenzioni; fra nemici costituiva un temporaneo e limitato trattato di pace, come accadeva infatti quella sera, per l’ultima volta tra Grossi e gli uomini dello Stato”.

Come abbiamo detto, dopo l’unificazione, l’introduzione della leva obbligatorio e l’esazione delle tasse, suscitarono tra la popolazione un notevole malcontento, provocando ribellioni diffuse, di cui il Grossi si fece in qualche modo interprete.

La banda aveva scelto come luogo di incontro una osteria a Buca Ferrara, e a seguito del malcontento popolare, attorno al Grossi si unirono altri personaggi come ad esempio Luigi e Sante Fiorentini, Antonio e Olinto Venturi (Zinzini) di Isola di Fano, Marco Grossi (fratello più giovane di Terenzio) e Biagio Olmeda di Gallo, Enrico Amantini di San Lorenzo, Giovanni Battelli (Pietraccio) e Luigi Trebbi (Cacabasso) di Montefabbri, Pietro Pandolfi di San Costanzo, Gaetano Gerboni di Colbordolo, Gaetano Rotatori di Modolfo, Baldassare Maccagli di Mercatino Conca, Giuseppe Alunni di Scapezzano, Pajno e il Bastardo di Senigallia.

Il fratello di minore di Terenzio, Marco Grossi, dopo uno scontro con i carabinieri nei pressi di Isola di Fano, il 4/3/1861 si costituisce al Sindaco di Petriano.

Un altro duro colpo alla banda Grossi fu inferto dalla resa di Baldassare Maccagli, perché costui riferì i nomi dei componenti, i luoghi di incontro e di rifugio e le persone che li nascondevano.

Le autorità cercarono di accerchiare la banda Grossi fermando ed interrogando tutte le persone che avevano avuto contatto con il Grossi.

Le testimonianze raccolte portarono all’arresto del cavatore di pietre di Gallo, Luigi Stafoggia, accusato di associazione a delinquere e connivenza con la banda Grossi. Costui, durante il processo in tribunale denunciò i propri compagni: “i suddetti quattro o cinque (Terenzio Grossi, Gaetano Gerboni, Luigi Trebbi, Giovanni Battelli, e Sante Frontini) li conosco bene per averli più volte veduti: al Gallo si presentavano sempre armati di doppietta e pistole, s’intrattenevano a mangiare e bere all’osteria della sorella del Grossi, moglie di Biagi Andrea…”.

La rete intorno al Grossi si stringeva progressivamente e ad un certo punto gli si fece capire che gli sarebbe stato concesso un aiuto se si fosse allontanato dalla zona e avesse denunciato i compagni. L’offerta fu rifiutata dal Grossi ed iniziarono cosi una serie di vendette: all’Osteria di Buca Ferrara fu ucciso Biagio Olmeda, in circostanza non del tutto chiare; durante tale omicidio il Grossi fu ferito gravemente ad una mano ed iniziò a vagare da un casolare all’altro, insieme al compagno Frontini, in cerca di protezione. I carabinieri erano sulle sue tracce e oramai gli erano vicini.

Il Grossi ad un certo punto volle ritornare al Gallo, ma lungo il sentiero verso Caspessa nei pressi di Isola di Fano, il fedele compagno (fino a quel momento) Frontini lo colpì alla testa con due colpi di pistola. Questi sperava di rimanere impunito grazie a questo tradimento; in realtà fu l’unico condannato a morte durante il processo che si svolse contro di lui e contro gli altri componenti della banda.

La scheda personale, risultante dagli atti del processo recita: “Frontini Sante di Domenico soprannominato Pipetta (nella Valle del Foglia), d’anni 25, scapolo, calzolaio, nato e domiciliato a Isola di Fano, mandamento di Fossombrone, nulla tenente analfabeta arrestato il 1/10/1862”.

Frontini venne ghigliottinato fuori Porta Sale a Pesaro il 25/10/1864.

Terminarono così le vicende di una Banda che durante gli anni della sua vita (dal 10/6/1860 al 15/9/1862), caratterizzò per anni la frazione di Gallo.

Secondo i documenti dell’epoca, la Banda Grossi commise: 78 grassazioni (furti a mano armata) 5 assassini, 12 omicidi, 23 ferimenti, 2 stupri violenti, 8 estorsioni, 6 mancate grassazioni.

Del resto, in un territorio come quello di Gallo e della vicina Montefabbri, con una ingente popolazione di braccianti, era piuttosto diffusa la delinquenza ed erano da considerarsi frequenti casi di furti o rapine, come la rapina avvenuta nella notte tra il 27 e 28/8/1863 in località di Calabalia dove diversi briganti (si sospettò del Gallo) rapinarono ben 25 viandanti con un bottino complessivo di ben 958,52 lire.

Non è un caso che i carabinieri fino al 1898 avessero una caserma a Cappone e solo dopo la sostassero a Colbordolo, quando le scorribande brigantesche erano orami terminate.

319 yerel halk öneriyor

Urbino

LA BANDA GROSSI

Con decreto ufficiale del 30/11/1860, le Marche entrarono a far parte del Regno d’Italia, con conseguente estensione a tutto il territorio della legge piemontese.

Tra le nuove leggi, quelle legate al nuovo sistema fiscale e alla leva militare obbligatoria, furono quelle che colpirono di più i cittadini; infatti la leva obbligatoria (cinque anni e sette per la cavalleria) sottraendo forze giovanili all’agricoltura, aumentava le condizioni di povertà delle famiglie contadine.

La renitenza alla leva interessò gran parte dei giovani, ed ebbe anche il sostegno del clero locale antiliberale, che in mancanza di ancora di un anagrafe ufficiale era l’unico depositario dei libri di battesimo che nascondeva o falsificava i dati. Il processo di piemontizzazione fu una della cause che alimentarono il banditismo locale, anche se esso esisteva già prima del fenomeno unitario.

Il periodo risorgimentale, però aveva suscitato aspettative civili e di riscatto per un’intera elite di cittadini, riacutizzando così fenomeni di ribellione, delinquenza e vendetta.

Il nostro territorio, di Pesaro e Urbino, fu interessato prima dalla Banda Grossi e poi dal bandito Cola (detto Fabrizi).

Questi fu ucciso a tradimento dal suo fedele compagno Pio Nazzareno Guerrini (detto Nicola di Osimo) e venne sepolto nel 1856 a Piano della Valle nei pressi di Gallo.

Il Fabrizi, che non costituì mai una vera e propria banda, operò per oltre un ventennio nelle zone del Montefeltro con azioni banditesche legate sia al contrabbando di polvere sulfurea tra il Montefeltro e San Marino, sia all’assalto di mercanti e viandanti lungo la strada Flaminia e la strada Urbinate. Luoghi centrali della banda erano: Torre (oggi Torre San Marco), Isola di Fano e Gallo.

La Banda Grossi assunse grande rilievo a cavallo dell’Unità di Italia mobilitando numerosi soldati nella zona di Gallo. Il capobanda (Terenzio Grossi), nato il 25/9/1832 a Case Nuove di Urbania, nel 1850 risultava residente a Gallo praticante il mestiere di bracciante. Il verbale di un processo del 1854 lo descrive in questo modo: “un giovine di alta statura, corporatura snella della età apparente di 22 anni circa, con capelli neri, ciglia, occhi e poca barba unita simili, naso regolare, bocca media, carnagione olivastra, e vajolato in viso, con capello di lana negro, vestito nel rimanente con panni della fornitura carceraria”.

Iniziò le sue attività di bandito con una serie di furti campestri, abigeati, rapine, evasioni dai carceri di Sant’angelo in Vado e San Leo, lasciando numerose tracce nei fascicoli processuali.

A differenza del banditismo del Cola, che agì spesso da solo, quello del Grossi può essere inserito sotto la categoria del banditismo sociale: il Grossi agiva appoggiandosi alla collaborazione dei contadini contro l’autorità costituita, combattendo le truppe del papato, sparando contro gli stemmi sabaudi, occupando paesi e contrastando carabinieri.

“La sera dell’8/1/1861 un gruppetto di finanzieri e di guardie di pubblica sicurezza stazionava nel paese di Gallo, luogo di residenza di Terenzio Grossi. I finanzieri s’erano separati dalle guardie e bevevano in un’osteria, senza le armi a portata di mano. Quando all’improvviso quel Grossi che forse non cercavano, ma al quale avrebbero voluto con la loro presenza impedire di razziare nella zona, irruppe armato in compagnia del fratello Marco nel locale.

Uno che tentò di reagire lo ferirono, gli altri vennero minacciati e consigliati di andarsene dal paese dove i Grossi vivevano, a dir loro, da galantuomini. La cosa finì in una bevuta generale, senza spari né sangue. In quei tempi l’uso di bere assieme garantiva, fra estranei, la bontà delle reciproche intenzioni; fra nemici costituiva un temporaneo e limitato trattato di pace, come accadeva infatti quella sera, per l’ultima volta tra Grossi e gli uomini dello Stato”.

Come abbiamo detto, dopo l’unificazione, l’introduzione della leva obbligatorio e l’esazione delle tasse, suscitarono tra la popolazione un notevole malcontento, provocando ribellioni diffuse, di cui il Grossi si fece in qualche modo interprete.

La banda aveva scelto come luogo di incontro una osteria a Buca Ferrara, e a seguito del malcontento popolare, attorno al Grossi si unirono altri personaggi come ad esempio Luigi e Sante Fiorentini, Antonio e Olinto Venturi (Zinzini) di Isola di Fano, Marco Grossi (fratello più giovane di Terenzio) e Biagio Olmeda di Gallo, Enrico Amantini di San Lorenzo, Giovanni Battelli (Pietraccio) e Luigi Trebbi (Cacabasso) di Montefabbri, Pietro Pandolfi di San Costanzo, Gaetano Gerboni di Colbordolo, Gaetano Rotatori di Modolfo, Baldassare Maccagli di Mercatino Conca, Giuseppe Alunni di Scapezzano, Pajno e il Bastardo di Senigallia.

Il fratello di minore di Terenzio, Marco Grossi, dopo uno scontro con i carabinieri nei pressi di Isola di Fano, il 4/3/1861 si costituisce al Sindaco di Petriano.

Un altro duro colpo alla banda Grossi fu inferto dalla resa di Baldassare Maccagli, perché costui riferì i nomi dei componenti, i luoghi di incontro e di rifugio e le persone che li nascondevano.

Le autorità cercarono di accerchiare la banda Grossi fermando ed interrogando tutte le persone che avevano avuto contatto con il Grossi.

Le testimonianze raccolte portarono all’arresto del cavatore di pietre di Gallo, Luigi Stafoggia, accusato di associazione a delinquere e connivenza con la banda Grossi. Costui, durante il processo in tribunale denunciò i propri compagni: “i suddetti quattro o cinque (Terenzio Grossi, Gaetano Gerboni, Luigi Trebbi, Giovanni Battelli, e Sante Frontini) li conosco bene per averli più volte veduti: al Gallo si presentavano sempre armati di doppietta e pistole, s’intrattenevano a mangiare e bere all’osteria della sorella del Grossi, moglie di Biagi Andrea…”.

La rete intorno al Grossi si stringeva progressivamente e ad un certo punto gli si fece capire che gli sarebbe stato concesso un aiuto se si fosse allontanato dalla zona e avesse denunciato i compagni. L’offerta fu rifiutata dal Grossi ed iniziarono cosi una serie di vendette: all’Osteria di Buca Ferrara fu ucciso Biagio Olmeda, in circostanza non del tutto chiare; durante tale omicidio il Grossi fu ferito gravemente ad una mano ed iniziò a vagare da un casolare all’altro, insieme al compagno Frontini, in cerca di protezione. I carabinieri erano sulle sue tracce e oramai gli erano vicini.

Il Grossi ad un certo punto volle ritornare al Gallo, ma lungo il sentiero verso Caspessa nei pressi di Isola di Fano, il fedele compagno (fino a quel momento) Frontini lo colpì alla testa con due colpi di pistola. Questi sperava di rimanere impunito grazie a questo tradimento; in realtà fu l’unico condannato a morte durante il processo che si svolse contro di lui e contro gli altri componenti della banda.

La scheda personale, risultante dagli atti del processo recita: “Frontini Sante di Domenico soprannominato Pipetta (nella Valle del Foglia), d’anni 25, scapolo, calzolaio, nato e domiciliato a Isola di Fano, mandamento di Fossombrone, nulla tenente analfabeta arrestato il 1/10/1862”.

Frontini venne ghigliottinato fuori Porta Sale a Pesaro il 25/10/1864.

Terminarono così le vicende di una Banda che durante gli anni della sua vita (dal 10/6/1860 al 15/9/1862), caratterizzò per anni la frazione di Gallo.

Secondo i documenti dell’epoca, la Banda Grossi commise: 78 grassazioni (furti a mano armata) 5 assassini, 12 omicidi, 23 ferimenti, 2 stupri violenti, 8 estorsioni, 6 mancate grassazioni.

Del resto, in un territorio come quello di Gallo e della vicina Montefabbri, con una ingente popolazione di braccianti, era piuttosto diffusa la delinquenza ed erano da considerarsi frequenti casi di furti o rapine, come la rapina avvenuta nella notte tra il 27 e 28/8/1863 in località di Calabalia dove diversi briganti (si sospettò del Gallo) rapinarono ben 25 viandanti con un bottino complessivo di ben 958,52 lire.

Non è un caso che i carabinieri fino al 1898 avessero una caserma a Cappone e solo dopo la sostassero a Colbordolo, quando le scorribande brigantesche erano orami terminate.

Il bandito Cola (detto Fabrizi).

Questi fu ucciso a tradimento dal suo fedele compagno Pio Nazzareno Guerrini (detto Nicola di Osimo) e venne sepolto nel 1856 a Piano della Valle nei pressi di Gallo.

Il Fabrizi, che non costituì mai una vera e propria banda, operò per oltre un ventennio nelle zone del Montefeltro con azioni banditesche legate sia al contrabbando di polvere sulfurea tra il Montefeltro e San Marino, sia all’assalto di mercanti e viandanti lungo la strada Flaminia e la strada Urbinate. Luoghi centrali della banda erano: Torre (oggi Torre San Marco), Isola di Fano e Gallo.

Montefeltro station

Il bandito Cola (detto Fabrizi).

Questi fu ucciso a tradimento dal suo fedele compagno Pio Nazzareno Guerrini (detto Nicola di Osimo) e venne sepolto nel 1856 a Piano della Valle nei pressi di Gallo.

Il Fabrizi, che non costituì mai una vera e propria banda, operò per oltre un ventennio nelle zone del Montefeltro con azioni banditesche legate sia al contrabbando di polvere sulfurea tra il Montefeltro e San Marino, sia all’assalto di mercanti e viandanti lungo la strada Flaminia e la strada Urbinate. Luoghi centrali della banda erano: Torre (oggi Torre San Marco), Isola di Fano e Gallo.

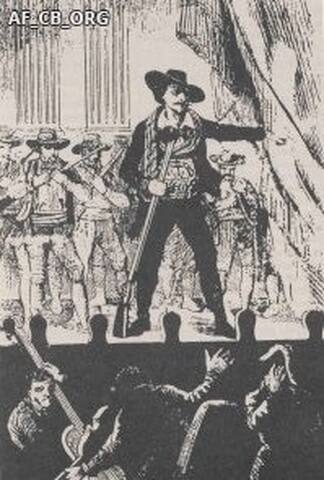

Giuseppe Afflitti, l’ultimo luogotenente del Passatore

Quando si sente parlare di briganti romagnoli il pensiero corre immediatamente alle numerose imprese di Stefano Pelloni, che a partire dal 1847 con una nutrita e variegata schiera di malviventi seminò il terrore nelle legazioni romagnole e nei territori limitrofi tanto da far lievitare fino a 3000 scudi la taglia posta dal governo pontificio sul Passatore che verrà catturato e ucciso nei pressi di Russi il 23/3/1851.

Dell’orda di scellerati che incetta e spinge al delitto il contumace Stefano Pelloni, detto il Passatore, fecero parte:

- il birocciaio di Toscanella Francesco Babini, detto il sanguinario Mattiazza per la ferocia senza limiti rivelata in alcune azioni,

- Giuseppe Tasselli, detto Giazzolo, il fedele compagno fino alla morte del capo,

- i tre delatori che ebbero la pena capitale commutata in vari anni di galera per aver contribuito con le loro confessioni a smantellare la banda:

• Giacomo Emaldi detto Lamelda di Fusignano,

• Antonio Farina soprannominato Dumandone,

• il forlivese Gaetano Morgagni detto Fagotto,

- lo stesso Teggione ovvero Tomaso Montini, arrestato cominciò a confessare, ma riuscì solo a ritardare la fucilazione.

Altri gregari della banda furono: Giuseppe Golfieri di Masiera, detto lo Scalzo, e Antonio Basili di Boncellino, chiamato Basèi, ambedue partecipanti all’invasione di Cotignola, catturati e fucilati nel foro boario di Faenza nel 1850, il cotignolese Giacomo Bedeschi detto Maraffini, il fusignanese Giuseppe Poli chiamato Faffino o Pastorello, Francesco Saporetti di Villanova di Bagnacavallo soprannominato il Rizzone, anch’essi partecipanti all’occupazione di Cotignola, ma fucilati a Bologna.

Altri membri della banda puniti con la fucilazione furono: Giacomo Drei, detto il Gobbo e Giacomo Cantoni detto Corneli di Cesena, Federico Cantagalli di Bizzuno detto Galletto, il faentino Giuseppe Prati detto Moro di Scaletta, Paolo Versari di S. Savino detto Sboraccino, Leonardo Garda di Castel S. Pietro chiamato Schivafumo, Giovanni Drudi di Montiano detto Bastianello, il forlivese Angelo Lama detto Lisagna, Felice Scheda chiamato Anguillone o anche Magnabisce e qualche altro.

Una masnada di una ventina di delinquenti in servizio permanente cui si aggiungevano gli avventizi o grattoni che si prestavano per qualche impresa, tutti sostenuti da una folta schiera di manutengoli, di spie e dritte che assicuravano informazioni, asilo, e vettovaglie dietro congrua ricompensa.

Alcuni luoghi di ritrovo o di asilo sono diventati celebri, come la casa dei piatti (Cà Nòva) in Urbiano di Brisighella perché vi fu architettata l’invasione di Forlimpopoli.

Dopo la morte del famigerato brigante di Boncellino, tra i pochi superstiti della banda rimase Giuseppe Afflitti, detto Lazzarino, un pluripregiudicato, scampato agli arresti e alle condanne dei gregari, che si ritirò in montagna per qualche anno a fare il garzone presso un contadino per sottrarsi alle insistenti ricerche delle guardie.

Forse annoiato da quell’esistenza grama e monotona, si affacciò di nuovo sulla scena attratto dal fascino dell’avventura e del pericolo formando nel 1854 una nuova banda, denominata quella di Lazzarino, alla quale si associarono ben presto due delinquenti già noti come Valentino Bignami di Budrio, detto Cunino e il lughese Federone, ovvero Federico Caravita.

Questa banda infestava la Romagna ed il territorio limitrofo del Granducato di Toscana e pei suoi misfatti immerse ben presto quei luoghi nel terrore e nello spavento, tanto che il governo pontificio ricorse ad una taglia di 3000 scudi anche per l’Afflitti e di 500 per il Bignami per porre fine ai numerosi delitti della feroce masnada che verrà decapitata e dispersa con la cattura definitiva dei capi in terra toscana e la loro fucilazione a Bologna l’8/5/1857.

La notificazione firmata dal conte Degenfeld-Schonburg emessa il giorno stesso dell’esecuzione traccia un profilo sommario del brigante romagnolo più longevo e più esperto per azioni delittuose, anche se meno famoso rispetto al Passatore, nello stesso tempo descrive le fasi principali del curriculum criminale del brigante fucilato.

Soprannominato Lazzarino, ma secondo alcuni anche Cavrèna, per l’aspetto caprino del volto, oppure Camminazzo, per il passo lungo e svelto.

Giuseppe Afflitti era nato a Cantalupo nel territorio Imolese nel 1820, dove aveva svolto il mestiere di contadino fino ai vent’anni, si era sposato ma non aveva avuto figli.

La carriera criminale di Lazzarino comincia con una rapina ai danni di alcuni contadini di Croce Coperta nel 1840.

Varie volte inquisito per furto, rapina e ferimento, solo nel 1849 si aggrega alla masnada del Passatore con la quale parteciperà alle invasioni di Brisighella, di Longiano e di Forlimpopoli, imprese che fruttarono un bottino di 6510 scudi la prima, 6632 scudi la seconda e 5611 scudi la terza e una fama sinistra ai briganti che in qualche caso inflissero inutili sevizie alle vittime o trucidarono i malcapitati.

Assente il Passatore, l’Afflitti guidò la banda nell’invasione di Consandolo che fruttò oltre 1200 scudi, all’assalto della diligenza postale della linea Bologna-Ferrara nei pressi di Altedo, che procurò un bottino di 1100 scudi ricavati dalla cassaforte e dai preziosi sottratti ai dieci viaggiatori sbigottiti.

Il mese successivo 23/9/1850 la rapina è ripetuta nell’assalto alla diligenza pontificia di Roma nei pressi di Santarcangelo: dodici briganti minacciano di morte i viaggiatori e il postiglione, li derubano e forzano la cassaforte asportando 2000 scudi.

Seguono alcune grassazioni di minore rilievo. In seguito alla cattura del Passatore l’attività criminale di Lazzarino si dirada poi si interrompe per riprendere con una serie di azioni delittuose che “anche se non ebbero la fortuna di essere celebrate da poeti e romanzieri, sono da ritenersi fra le più notevoli di quel periodo”: rapina di scudi 3800 ai possidenti Vincenzo e Luigi Frontini di Monterenzio presso Loiano, rapina di scudi 2527,83 ai danni di dodici mercanti nei pressi di Bocconi in Comune di Portico, rapina di oltre 1000 scudi a Stefano Guercioli di Dovadola, di scudi 2023, 25 rapinati a nove individui alloggiati in alcune locande di Specchio, Ponticino e Carbonile (nel territorio granducale), di scudi 1320 rapinati ad alcuni possidenti di Monte Poggiolo, invasione della tenuta La Bruciata del conte F. Massari e irruzione nella chiesa di Campanile durante la messa con il sequestro di persone e ripetute rapine ai danni dei fedeli e di alcuni viaggiatori lungo la strada per Bologna, compreso un nobile francese derubato e assassinato.

Il rapimento di monsignor Dionisio dei conti Ginnasi sulla strada del Rio Sanguinario con richiesta di riscatto di 6000 scudi e del possidente Antonio Rampi per scudi 3000 nei pressi di Felisio.

A 37 anni finiva davanti a un plotone di esecuzione la vita di Giuseppe Afflitti, detto Lazzarino, che per ben 17 anni aveva dato scacco alla polizia austriaca, pontificia e granducale, aveva organizzato una trentina di grosse rapine ed assassinato mezza dozzina di persone.

8 yerel halk öneriyor

Russi

Giuseppe Afflitti, l’ultimo luogotenente del Passatore

Quando si sente parlare di briganti romagnoli il pensiero corre immediatamente alle numerose imprese di Stefano Pelloni, che a partire dal 1847 con una nutrita e variegata schiera di malviventi seminò il terrore nelle legazioni romagnole e nei territori limitrofi tanto da far lievitare fino a 3000 scudi la taglia posta dal governo pontificio sul Passatore che verrà catturato e ucciso nei pressi di Russi il 23/3/1851.

Dell’orda di scellerati che incetta e spinge al delitto il contumace Stefano Pelloni, detto il Passatore, fecero parte:

- il birocciaio di Toscanella Francesco Babini, detto il sanguinario Mattiazza per la ferocia senza limiti rivelata in alcune azioni,

- Giuseppe Tasselli, detto Giazzolo, il fedele compagno fino alla morte del capo,

- i tre delatori che ebbero la pena capitale commutata in vari anni di galera per aver contribuito con le loro confessioni a smantellare la banda: